Anlass und Ziele

Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz entstehen Herausforderungen bei Frequenzhaltung, Lastmanagement und Netzstabilität.

Ziel des Projektes ist daher durch Errichtung eines leistungsfähigen Speichers, Regelenergie kurzfristig bereitstellen und Netzstabilität gewährleisten zu können.

Der Batteriespeicherpark in Föhren soll damit zur Versorgungssicherheit und Systemstabilität auch bei volatiler Einspeisung aus Wind- und Solarenergie beitragen und die Lücke zwischen Erzeugung und Verbrauch durch netzdienliche Speichertechnologien schließen.

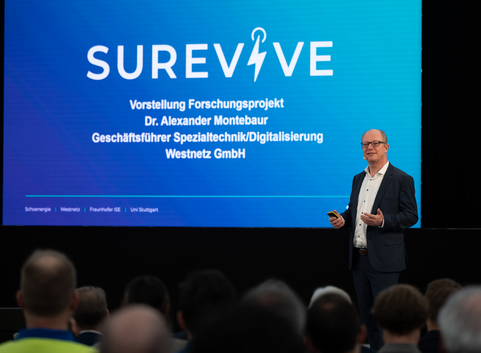

Als Teil des Forschungsprojekts SUREVIVE werden im Echtbetrieb netzbildende Funktionen wie Momentanreserve, Frequenzhaltung und Schwarzstartfähigkeit untersucht, um Erkenntnisse für den flächendeckenden Einsatz von Großspeichern zu gewinnen.

Projektbeschreibung

Der Batteriespeicherpark in Föhren wurde von SCHOENERGIE realisiert und im Oktober 2025 gemeinsam mit dem angrenzenden Solarpark Schweich offiziell eingeweiht. Zur Veranstaltung auf dem Gelände des Industrieparks Region Trier kamen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Forschung und Energiewirtschaft sowie über 1000 Besucherinnen und Besucher aus der Region, die an Führungen und Fachvorträgen teilnahmen, um den offiziellen Start der Anlagen zu begleiten und so deren Bedeutung für die regionale Energiewende zu verdeutlichen.

Das Unternehmen SCHOENERGIE ist Teil des Forschungsprojektes SUREVIVE und stellt diesem den hochmodernen Pufferspeicher zur Verfügung. Der Speicherpark fungiert als eine Art Reallabor, das die Integration netzbildender Speicher in das Energiesystem untersucht.

Technische Details:

Mit insgesamt 11 Batterie-Containern verfügt die Anlage über eine Speicherkapazität von 55 MWh und eine Leistung von 21 MW. Sie ist über ein Umspannwerk an das Stromnetz angebunden und mit dem angrenzenden Solarpark Schweich gekoppelt, der über eine installierte Leistung von bis zu 20 MW verfügt. Diese direkte Verbindung ermöglicht es, überschüssig erzeugte Solarenergie innerhalb von Sekunden zu speichern und zeitlich verschoben wieder einzuspeisen.

Die verwendeten Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) zeichnen sich durch hohe Zyklenfestigkeit, thermische Stabilität und lange Lebensdauer aus, so dass sie besonders für stationäre Großspeicheranwendungen prädestiniert sind.

| Leistung Speicher | 21 MW |

| Kapazität Speicher | 55 MWh |

| Anzahl der Container | 11 |

| Anzahl der Module | 48 Module à 104 Batterie-Zellen |

| Anzahl der Batterie-Zellen | 4.992 |

| Kapazität der Batterie-Zellen | 314 Ah |

| Leistung PV-Park | 20 MW |

| Technologie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien |

Kern der Anlage ist der Einsatz netzbildender Wechselrichter, die den von der Photovoltaikanlage erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln und dabei nicht nur netzfolgend, sondern aktiv stabilisierend arbeiten. Während herkömmliche Wechselrichter sich an die bestehende Netzfrequenz anpassen, erzeugen netzbildende Systeme selbst eine stabile Spannung und Frequenz und übernehmen damit die Funktion eines virtuellen Generators. Der Speicher kann so zur Frequenz- und Spannungsstabilität beitragen und kurzfristig Regelenergie bereitstellen.

Daneben ist der Großbatteriespeicher schwarzstartfähig, was bedeutet, dass er durch die Kombination aus netzbildendem Wechselrichter, Speicher und angeschlossener PV-Anlage einen Inselbetrieb ermöglicht, der nach einem vollständigen Netzausfalls einen Neustart initiieren und Pufferfunktionen übernehmen kann.

Aufbau:

Der Speicherpark ist modular aufgebaut. Die Batteriemodule befinden sich in Containerbauweise und sind über eine Mittelspannungsebene mit dem Umspannwerk verbunden. Eine intelligente Steuerungseinheit koordiniert Lade- und Entladeprozesse nach Netzzustand, Energiepreis und Prognosedaten. Das Projekt liefert wichtige Praxiserkenntnisse, wie künftig mehrere netzbildende Speicher gemeinsam agieren und konventionelle Kraftwerke im Regelenergiemarkt ersetzen können.

Fazit:

Der Standort Föhren zählt zu einer der ersten netzdienlichen Großspeicher im Verteilnetz in Kontinentaleuropa. Durch seine Kombination aus Forschung und Anwendung setzt das Projekt neue Standards für Großspeicheranlagen in Deutschland und Europa und stellt für die Region Trier sowie umliegende Gemeinden einen aktiven Baustein zur Netzstabilität und Unabhängigkeit dar.