Anlass und Ziele

Die Heizungsanlagen des Feuerwehrhauses, der Grundschule, der Regionalschule mit Turnhalle sowie des Kindergartens mit Hort waren veraltet. Die Verbandsgemeinde Ulmen, der Träger dieser Liegenschaften, hatte bereits eine Erneuerung der Heizungsanlagen geplant. Zudem sollte die CO2 Bilanz der Liegenschaften verbessert werden.

Projektbeschreibung

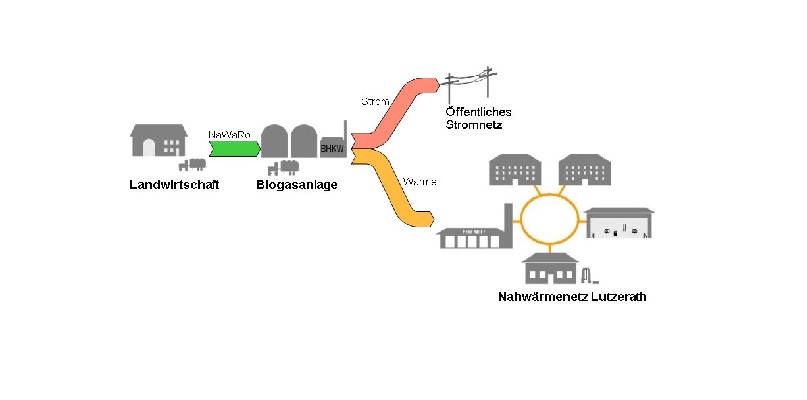

Der Betrieb zweier Landwirte am Ortsrand von Lutzerath in der Eifel bewirtschaftet rund 380 ha Land, bestehend aus Ackerfläche, auf der überwiegend Getreide, Mais und Raps angebaut werden sowie Grünland. Viele dieser Flächen ließen sich aufgrund der niedrigen Preise für landwirtschaftliche Produkte nicht mehr wirtschaftlich betreiben, daher suchten die Landwirte nach einer alternativen Einkommensquelle - so entstand die Idee zum Bau einer Biogasanlage.

Auf der Suche nach Unterstützung und potenziellen Wärmeabnehmern wandten sich die Brüder Kesseler zunächst an die Wirtschaftsförderungsabteilung des Landkreises, die für ihr Engagement im Bereich Bioenergie bekannt war. Der Kreis wiederum schaltete daraufhin das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) ein, das als neutrales Institut im folgenden Verhandlungsprozess beratend zur Seite stand. Auf Empfehlung des IfaS wurde ein Kontakt zwischen den Landwirten und der Verbandsgemeinde Ulmen hergestellt.

Die Verbandgemeinde stand dem Anliegen der Landwirte von Anfang an sehr positiv gegenüber und ließ durch ein regionales Ingenieurbüro verschiedene Szenarien der Wärmeversorgung für die kommunalen Liegenschaften überprüfen. Insgesamt wurde der Wärmebedarf des Feuerwehrhauses, der Grundschule, der Regionalschule mit Turnhalle sowie des Kindergartens mit Hort auf 512 kW beziffert.

Aufgrund der positiv beurteilten Wirtschaftlichkeit des geplanten Nahwärmenetzes wurden die Landwirte mit der Wärmeversorgung der genannten Gebäude beauftragt. Die Erweiterung des Nahwärmenetzes zur Versorgung des Bürgerhauses sowie des Altenheims "Marienhaus" mit Sozialstation ist jederzeit möglich.

Nachdem die Biogasanlage gut angelaufen war und die Stromproduktion gut funktionierte, wurde schließlich am 01.09.2006 die Wärmeversorgung in Betrieb genommen. Im Bedarfsfall steht ein 400 kW Spitzenlastkessel, der mit Öl betrieben wird, zur Verfügung.

Als Rohstoffe kommen vor allem Gras, Silomais, Ganzpflanzensilage (GPS), Sudangras, geschrotetes Getreide und Rindergülle zum Einsatz. Bis auf die Rindergülle stammen alle Inputstoffe vom eigenen Betrieb, so dass die Rohstoffversorgung nachhaltig gesichert ist.

Zur besseren Auslastung der Wärmeabnahme im Sommer ist geplant, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb eine Halle zur Getreidetrocknung zu errichten.

Jährlich werden ca. 2.400 MWh Strom ins öffentliche Netz eingespeist und entsprechend vergütet. Die Wärmeabnahme betrug im ersten Jahr (September 2006 bis September 2007) 1.000 MWh. Zusammen entspricht diese Energiemenge einer CO2 Einsparung von 653 t pro Jahr.

Auch die ökonomischen Vorteile liegen auf der Hand: Der Landwirt kann durch die gesicherte Wärmeabnahme zusätzliche Einnahmen erzielen, zum einen durch den Verkauf der Wärme an den Landkreis und zum anderen durch den KWK-Bonus, den er über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhält. Im Gegenzug profitieren die Wärmeabnehmer von dem relativ geringen Wärmepreis. Volkswirtschaftlich gesehen verbleibt die gesamte Wertschöpfung hinsichtlich der Energieversorgung in der Region, d.h. das Geld für die Energieversorgung fließt nicht in andere Regionen bzw. Länder ab.

Überblick über technische Details:

| Energieträger | Nachwachsende Rohstoffe und Rindergülle |

| Heizleistung | 470 kW |

| Wärmeabnahme | 1.000 MWh/a |

| Heizleistung weiterer Wärmeerzeuger | Ölkessel 400 kW (Spitzenlast) |

| Versorgte Gebäude | 7 Liegenschaften |